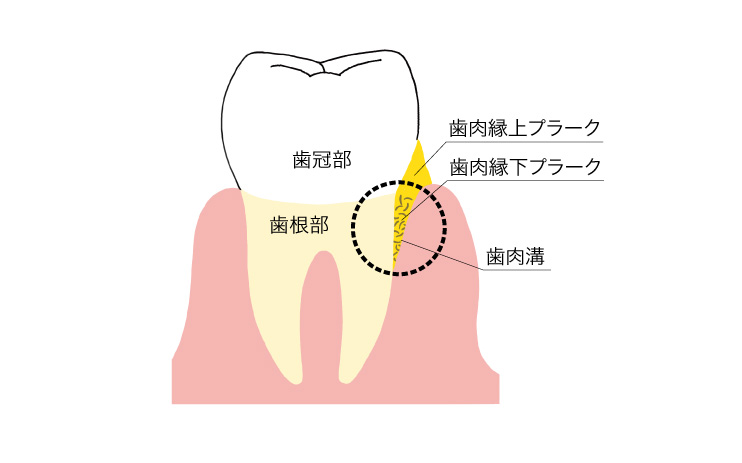

歯周病菌がひそむ“隣接面の歯肉縁下”

歯周病は細菌感染症。原因となる細菌は複数ありますが、どれも嫌気性菌(酸素が嫌い)なため酸素が届かない歯肉縁下にひそんでいます。

歯肉縁下のなかでも、とくに細菌が多くひそんでいるのが隣接面の歯肉縁下。

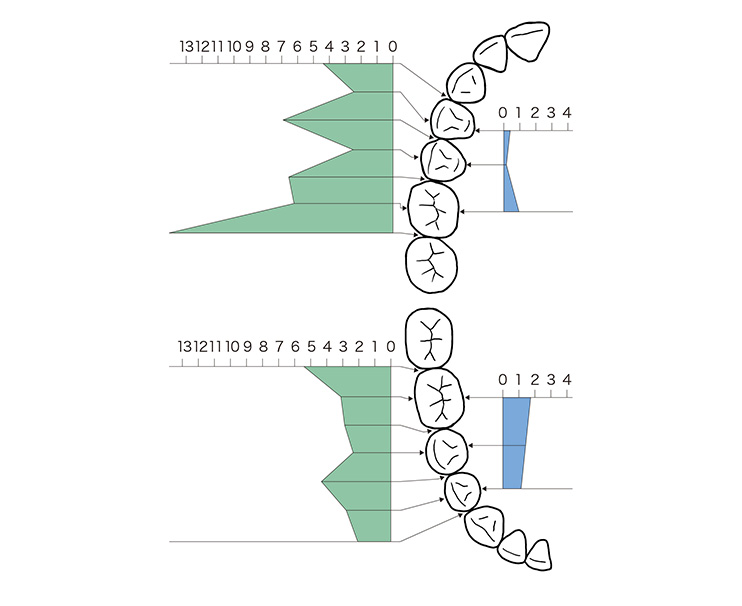

下記の図をご覧ください。これは、歯肉縁下のバクテリア数を測ったもの。頬舌側よりも隣接面のバクテリア数が多いことがわかります。

様々な口腔内部位の歯肉縁下プラークにおけるバクテリア数。数字は10⁶微生物数/mlを表す。

Mombelli A., Nicopoulou-Karyianni K.,Lang NP(1990). Local differences in newly formed crevicular microbiota. Schweiz Monatsschr Zahnmedicin 100:154-158.

つまり、歯周病を防ぐには「隣接面の歯肉縁下」をケアすることが大切なのです。

隣接面の歯肉縁下をケアできるアイテムとは?

では、隣接面の歯肉縁下から細菌を取り除くのに適したアイテムは何でしょうか?

それを調べるため、タフトくらぶでは顎模型の隣接面と歯肉縁下に人工プラークを付けて実験を行ないました。3列ブラシ、ワンタフトブラシ、歯間ブラシ、デンタルフロスでそれぞれケアをしてみると……。

1番プラークを取り除けたのは、デンタルフロス! 歯肉縁下まで入り、歯を抱き込むことができるので、隣接面から隅角までしっかりケアできました。

フロスの基本的な使い方

それでは、フロスの使い方をおさらいします。初めて使う患者さんには、フロスを切るところから1ステップずつ一緒に確認していきましょう。動画でチェックしたい方はこちら♪

1. 両手の中指にフロスを巻く

まず、フロスを40~50cm切り出します。そして片方の中指に1回、もう片方の中指に残りすべてを巻き付けます。

※中指と中指の間は10~15cmが使いやすいです。

2. 人差し指と親指でつまむ

人差し指と親指でフロスをつまみます。つまんだときの間隔は3cm程度。

3. 口の中に入れる

つまんだフロスを人差し指にひっかけ、口の中へ入れます。

4. 歯面に沿わせながら歯肉縁下まで入れる

歯の側面に沿わせながら、歯肉縁下1~2mmまで入れます。さらにフロスがCの字になるように抱き込み、上下にゆっくり動かして縁下の細菌を掻き出します。

※パチンパチンと糸を弾くような音がする場合は、歯ぐきを傷つけていたり、細菌が隠れている場所までフロスが届いていない可能性が。ノコギリを引くように、ゆっくりやさしく入れましょう。

5. 汚れたところを巻き取る

汚れたところは巻き取り、きれいなところを出して隣の隣接面をケアします。

※汚いところを他の隣接面に通すと、その隣接面に細菌を移動させることになります。必ずきれいな部分でケアしましょう。

歯周病菌は毎日たまっていくので、定期的に取り除くことが大切です。ぜひ患者さんにフロスを使ったケアをご提案ください。

- 歯周病菌は、隣接面の歯肉縁下にひそんでいる

- 隣接面の歯肉縁下をケアするのにぴったりなのがデンタルフロス

- フロスを使うときは、歯肉縁下まで入れることを意識する